微信扫一扫

名单公布!瑞金这个优秀案例上榜

29个优秀案例!

江西省转化应用城市体检成果实施城市更新项目第三批优秀案例

名单公布

为深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神,总结推广我省一体化推进城市体检、城市更新经验做法,引领各地高质量、高水平实施城市更新行动,省住建厅面向全省开展了转化应用城市体检成果实施城市更新项目第三批优秀案例评选活动。

经单位申报、地市推荐、专家评审、网络公示后,确定“南昌市赣东大堤风光带景观工程”等29个项目为第三批转化应用城市体检成果实施城市更新项目优秀案例。

本期展示的是“老旧小区改造、城中村改造”案例

精准排查“夯基础”,结构鉴定“保安全”。社区联合第三方测绘单位逐栋逐户扫楼,详细摸排540余户涉改居民的房屋信息,有助于评估改造工程的难度和成本,制定个性化改造方案,确保改造工作贴近居民实际需求。同时,为保障居民的日常生活安全,对小区进行建筑结构鉴定,对建筑结构的可靠性、安全性或性能水平进行综合评估,判断建筑结构是否存在安全隐患,并提出相应的处理措施。

更新前后对比

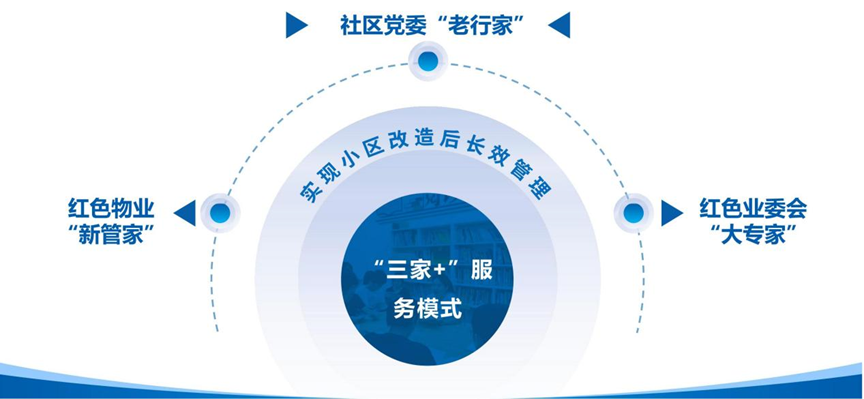

群智群策“聚合力”,党建引领“创新局”。以激发居民“主人翁”意识为重点,将老旧小区改造决策权、监督权交给居民,召开居民议事会,对群众关注的突出问题进行现场解答。打通施工单位和居民的壁垒,确保改造始终贴民意、合民心。同时,街道按照一个项目一面旗帜的做法,安排班子为首的6名党员组成临时党支部,全程参与整个项目管理、协调、推进。实施“三家+”服务模式,实现老旧小区改造后长效管理机制。

“三家+”服务模式

更新后效果

按照“拆小院,成大院”的思路,畅通片区微循环。通过实施棚户区改造,消除片区内的危房、临房,释放更多低效空间;结合人防工程建设,配置地下停车场,缓解片区停车困难、停放无序的局面;拆除层层小院围墙,由每户小院变成南门街区大院,改善片区微循环系统。

更新前后对比

实施复兴策略,促进文化融合。通过实施空间复兴+经济复兴+文化复兴策略,促进老旧街区改造,打造成文商旅特色街区。在保护和修复历史建筑和文化遗产的基础上,进行创新设计,将历史文化元素与现代设计手法相结合,采用7种手法,塑造366米时光长河,展示地域文化,留住时代记忆。

7种手法展示(铺装地刻+文化小品+装置解说+光影装置+实物展陈+凝固的建筑记忆+行走的人)

该项目通过“拆小院,成大院”的策略充分释放空间,拆除违章建筑,改善生活环境,提升居民安全感、幸福感。文化挖掘深入且翔实,在保护和修复历史建筑、文化遗产的基础上,进行了创新设计,将历史文化元素和现代设计手法相结合,采用多种设计手法、施工工艺材料展示地域文化,留住时代记忆。

坚持“一盘棋”规划驱动。按照“连街成片、资源共享、完善功能”的改造模式,以城市更新视角系统化推进改造,将片区范围内相邻的独立小区、分散楼栋及周边区域打通互联,进行统一设计、统一改造和统一管理,实现改造一个、更新一片的效果。

上阳巷更新后

上阳巷更新后

保护优先,修旧如旧。结合历史建筑集中连片,客家文化、红色文化底蕴深厚的优势,按照“保护优先、修旧如旧”的理念,对古建筑进行保护性修复,活化利用红军学校旧址、瑞金酱油厂和传统客家民居,保留了街巷肌理、文化记忆和城市文脉。

瑞金酱油厂更新后

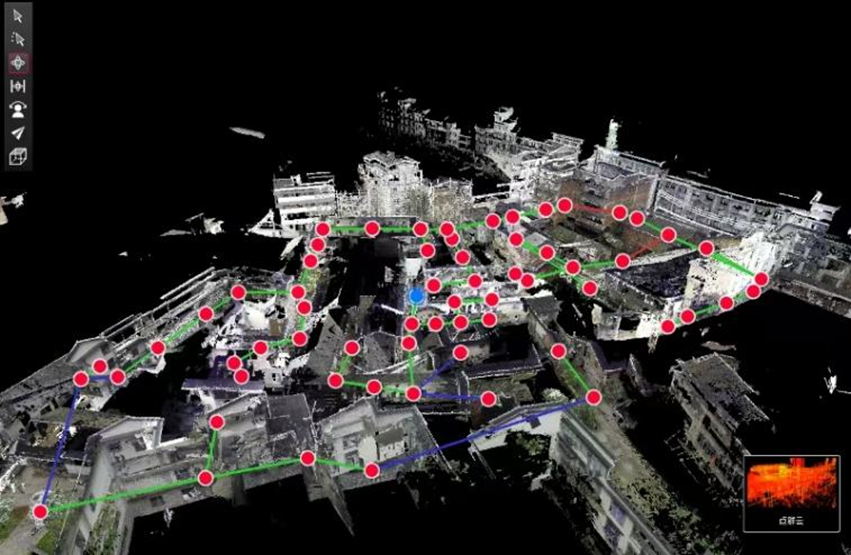

技术创新,助力房屋修缮。应用3D扫描测绘设备对老旧建筑进行全面高效的数字化测绘,结合规划设计理念,逆向构建BIM模型;并基于3D建筑信息模型,修正建筑使用过程中维护不当引起的变形和沉降,以数字化建筑信息模型指导修缮老旧建筑,恢复老旧建筑群原有的整体风貌。

3D扫描测绘

该老旧小区改造项目是一次成功的城市更新实践,它不仅美化了城市面貌,更在实质上提升了居民的生活质量和幸福感。通过一系列细致的改造措施,这些小区实现了从“老旧”到“现代宜居”的华丽转身。

更新后效果

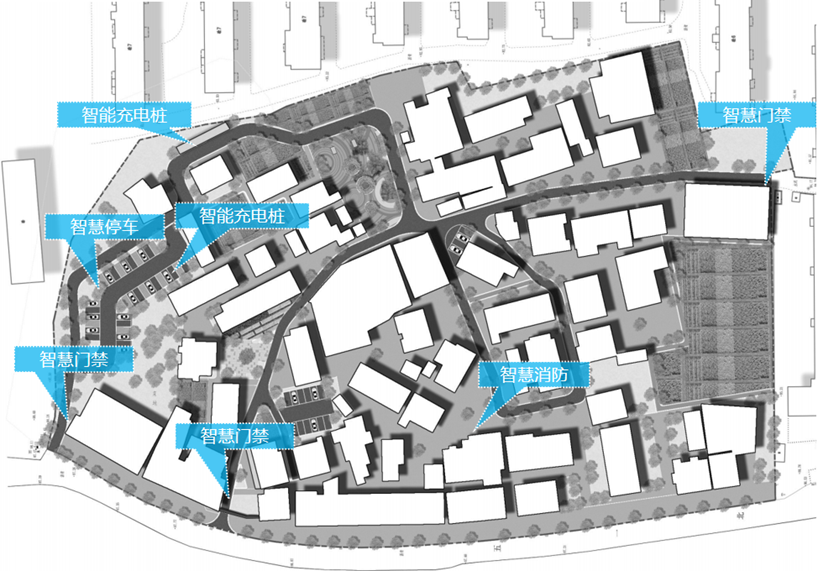

智慧改造,实现空间高效利用。运用物联网、大数据等现代信息技术,实现村落管理的智能化和精细化。引入绿色建材和生态景观技术,提升城中村的居住环境和生态适应性,促进生物多样性。通过重新规整土地、混合用地和交通导向发展,提高空间利用率,打造紧凑、步行友好的社区环境。

智慧化设施分布

智慧化设施分布

产业升级,发展多元化服务业态。依托城中村的人流和消费力,发展社区团购、花卉生鲜电商、本地生活服务平台等多元化服务业态,满足居民多样化需求。通过建设艺术产业园,构筑并拓展延伸产业链,培育出优化资源配置的创意产业集群,提升城中村的产业价值。建立商户群、探索长租村户、商业联合等多元化运营模式,为城中村改造开发商创造新的盈利点。

多元业态

该项目采用了“政府投入+社会资本介入”的城中村改造模式,基础设施政府投入,庭院及其内部为社会资金投入,打破了城中村改造政府独立承担的窘况。同时强化村民的自治,塑造了传统与现代相协调的空间场景,既保留了“乡土”气息,又提升了环境品质,为城中村改造提供了新思路。

更新后效果

微信公众号

微信公众号